Der Sternhimmel im August

Sternenschnuppenzeit

Dr. Cecilia Scorza de Appl und Dr. Andreas Korn

Landessternwarte, Zentrum für Astronomie Heidelberg ZAH

Ruprecht-Karls-Universität

1. Himmelsüberblick

Der Sommersternhimmel entfaltet im August seinen vollen Glanz. Hoch im Süden dominiert das Sommerdreieck mit Wega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler den Himmel. Das Sternbild der Leier befindet sich in Zenitnähe, und daneben ist das markante Sternenkreuz des Schwans zu sehen: Mit ausgebreiteten Flügeln fliegt er in südwestlicher Richtung durch die Milchstraße, die sich als schimmerndes Band über den Himmel zieht. Südlich des Schwans schließen sich die Sternbilder Adler und Pfeil an, gefolgt vom Schützen. Herkules, die Nördliche Krone und der Schlangenträger mit der Schlange sind in der westlichen Hemisphäre zu sehen. Der Skorpion mit dem roten Antares sinkt tief im Südwesten. Und immer noch strahlt nach Einbruch der Nacht der Gasriesen Jupiter zwischen Sternbild Jungfrau und Waage.

2. Sternbild des Monats: Adler und Pfeil

Um die Unsterblichkeit zu erreichen musste Herakles, der heldenhaften

Sohn Zeus, zwölf schwierige Arbeiten für den grausamen

König Eurystheus vollbringen. Nachdem er die ersten elf

erledigt hatte, musste er als letzte Aufgabe die goldenen Äpfel

holen, die in einem heiligen Garten im Westen wuchsen. Vier

Jungfrauen, die Hesperiden genannt, bewachten die Äpfel zusammen

mit einem schrecklichen Drachen, der niemals schlief.

Auf dem Weg dorthin traf Herkules auf Prometheus. Zeus hatte ihn an einen Felsen schmieden lassen, weil er für die Menschen das Feuer vom Himmel gestohlen hatte. Ein Adler kam jeden Tag angeflogen und zehrte von Prometheus Leber, die nachts wieder wuchs. 200 Hundert Jahre hatte den menschenfreundlichen Halbgott diese Qual erlitten. Herkules tötete den Adler mit einem Pfeil und erlöste den Gepeinigten von seiner Strafe. Zum Dank riet er Herakles zu seinem Bruder Atlas, der den Himmel auf seinen Schultern trägt, zu gehen. Er würde ihm helfen die Äpfel der Hesperiden zu erlangen. Bald danach fand Herkules den Riesen Atlas und bat ihn, die goldenen Äpfel für ihn zu holen. Herkules erbot sich, in der Zwischenzeit das Himmelsgewölbe zu stützen. Atlas stimmte zu, denn er war froh, von der schweren Last befreit zu sein. Er schläferte den Drachen mit einer List ein, nahm den Hesperiden die Äpfel weg und kehrte damit zu Herkules zurück.

Doch nun wollte Atlas das HimmelsgewölbeHHH nicht mehr auf seine Schultern nehmen. "Halte es nur für einen Augenblick, damit ich mich ausruhen kann", bat ihn da der listige Herkules. Der gutgläubige Riese willigte ein, und Herkules konnte sich mit den goldenen Äpfeln auf den Weg machen. Nachdem er also auch die letzte Aufgabe vollendet hatte, nahmen ihn die Götter unter die Unsterblichen auf. Als Erinnerung an seine Taten versetzen die Götter den Adler und den Pfeil als Sternbilder in den Himmel.

3. Mond und Planeten

Vollmond ist am 11. August und Neumond am 25. Merkur befindet sich in unteren Konjunktion mit der Sonne und bleibt unsichtbar. Venus ist weiterhin am Morgenhimmel, sie wandert zwischen Stier und den Zwillingen in diesem Monat. Mars hat sich vom Abendhimmel zurückgezogen und bleibt unsichtbar. Jupiter ist jetzt rechtsläufig in der Waage und verkürzt drastisch seine Sichtbarkeitsdauer. Saturn kommt am 7. im Sternbild Krebs in Konjunktion mit der Sonne, hält sich am Taghimmel auf und bleibt unsichtbar.

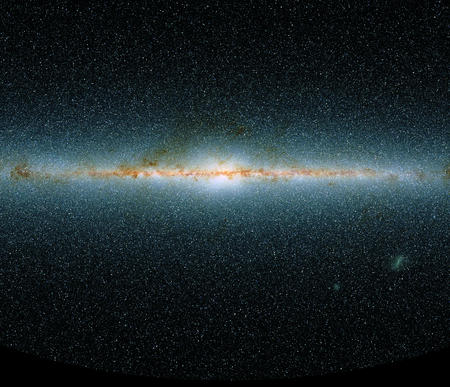

4. Die Milchstraße -- unsere kosmische Heimat

Ein nächtlicher Blick zum Himmel offenbart neben Sternen der

unmittelbaren Sonnennachbarschaft auch das milchige Band der

Abermilliarden von Sternen, die zusammen die Milchstraße,

unsere Galaxis, bilden. Die Forschung, insbesondere die der

zurückliegenden hundert Jahre, hat viele Rätsel unserer

kosmischen Welteninsel gelöst, so dass wir heute eine gute

Vorstellung vom Aufbau und der Zusammensetzung der Milchstraße

haben.

Ein nächtlicher Blick zum Himmel offenbart neben Sternen der

unmittelbaren Sonnennachbarschaft auch das milchige Band der

Abermilliarden von Sternen, die zusammen die Milchstraße,

unsere Galaxis, bilden. Die Forschung, insbesondere die der

zurückliegenden hundert Jahre, hat viele Rätsel unserer

kosmischen Welteninsel gelöst, so dass wir heute eine gute

Vorstellung vom Aufbau und der Zusammensetzung der Milchstraße

haben.

Die Sonne befindet sich in etwa 30000 Lichtjahren Entfernung vom galaktischen Zentrum, das als Radnabe für die galaktische Scheibe mit ihren Spiralarmen fungiert. Da bereits die Entfernung eines Lichtjahres die menschliche Vorstellungskraft übersteigt, sind 30000 Lichtjahre im Wesentlichen als relatives Maß zum Durchmesser der galaktischen Scheibe zu verstehen, der 100000 Lichtjahre beträgt. Somit umkreisen wir das galaktische Zentrum in der äußeren Hälfte der Scheibe und sehen in alle Richtungen den eigenen bzw. den jeweils nächstliegenden Spiralarm.

Neben den Sternen der Scheibenpopulation (von denen es zwei gibt) finden sich noch zwei weitere Populationen, die bezüglich Dynamik und Zusammensetzung als eigenständig anzusehen sind: Zum einen ist das die zentrale Verdickung (engl. bulge) nahe des galaktischen Zentrums, zum anderen die Sterne des galaktischen Halos, das die Scheibe kugelförmig umgibt. Beide Populationen sind alt und nehmen nicht an der Rotation der Scheibenpopulationen teil.

Bei etwa 200 Milliarden Sternen insgesamt, kann man sich die Frage stellen, wieviele Sterne pro Jahr in unserer Milchstraße geboren werden. Macht man die Annahme, dass unsere Milchstraße bereits wenige 100 Millionen Jahre nach dem Urknall das Licht der Welt erblickte, so teile man 200 Milliarden Sterne durch etwa 13 Milliarden Jahre und erhält die Antwort: 15 Sterne pro Jahr, eine recht greifbare Zahl. Man geht allerdings nicht davon aus, dass die Sternentstehung über den Gesamtzeitraum der Milchstraßenentwicklung konstant war. Vielmehr war die Sternentstehung am Anfang ein recht heftiger Prozess (mit Hunderten von Sternen pro Jahr), während momentan vielleicht nur noch ein Stern pro Jahr entsteht.

Zwei weitere Komponenten dürfen nicht unerwähnt bleiben, wenn es um die Struktur der Milchstraße geht: der Balken und das zentrale Schwarze Loch. Da wir die Milchstraße nicht von außen betrachten können, ist die Existenz eines Balkens (einer linearen Verdichtung im inneren Teil der Scheibe) lange unerkannt geblieben und erst in den 1990er Jahren wirklich erkannt worden. Ein Blick über den Tellerrand unserer eigenen Galaxis zeigt, dass viele Galaxien Balkenstrukturen haben oder entwickeln. Darüber, wie langlebig diese Struktur in unserem Fall ist, herrscht noch Unklarheit, vielleicht ist sie ein sehr vorübergehendes Phänomen, das bereits in 800 Millionen Jahren das Zeitliche segnen wird.

Auch das Schwarze Loch im galaktischen Zentrum ist erst in den letzten Jahren so richtig unter die Lupe genommen worden, Fortschritt in der astronomischen Instrumentierung hat dies ermöglicht. Durch genaue Vermessung von Sternbahnen in unmittelbarer Nachbarschaft des Schwarzen Lochs hat man die Masse genau bestimmen können, sie liegt bei 2 Millionen Sonnenmassen.

In etwa sechs Jahren wird die Europäische Weltraumbehörde (ESA) den Forschungssatelliten Gaia auf den Weg bringen. Er soll die dynamischen und physikalischen Eigenschaften von 1 Milliarde Sternen aufzeichnen und uns damit einen noch besseren Überblick über die Entstehung und Entwicklung unserer Milchstraße liefern. Eines ist nämlich gewiss: Mit Aspekten, die wir 'vor Ort' nicht verstehen, werden wir bei anderen Galaxien noch lange zu kämpfen haben. Heidelberger Forscher sind bereits jetzt dabei, die Gaia-Mission bestmöglich vorzubereiten.

INFO: Sternenschnuppen in August

Der aktivste Sternschnuppenmonat ist August. Die Ursache sind die Perseiden, kleine Bestandteile des Kometen 109P/Swift-Tuttle, deren Maximum zwischen dem 12. und den

13. August liegt. Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen 22:00 und 4:00 Uhr morgens.