Der Sternhimmel im Dezember

Dr. Cecilia Scorza de Appl und Dr. Andreas Korn

Himmelsüberblick

Die Herbststernbilder und das Pegasusquadrat erscheinen nun gegen 19 Uhr

im Westhimmel. Eine Ausnahme bleibt Perseus, der seinen Platz um den

Zenit behält.

Die erste Wintersternbilder, Fuhrmann und Stier, sind über dem

Osthorizont zu sehen. Bis Mitternacht folgen dann der Jäger

Orion mit seinen Jagdhunden, der Große und der Kleine Hund, und

das Sternbild Zwillinge. Das Wintersechseck, bestehend aus den hellen

Sternen Capella im Fuhrmann, Aldebaran im Stier, Rigel im Orion,

Sirius im Großen Hund, Prokyon im Kleinen Hund und Pollux im

Sternbild Zwillinge, strahlt in seinem vollen Glanz. Der hellste

Stern am Nachthimmel überhaupt ist jetzt zu sehen: Sirius

(griech. seírios = der Flammende, heiss), das Auge des Großen

Hundes. Dieser Stern hat ein strahlend helles, bläulich-weißes

Licht, das so hell erscheint, weil er mit 8,6 Lichtjahren (81

Billionen km!) Entfernung relativ nahe an uns steht.

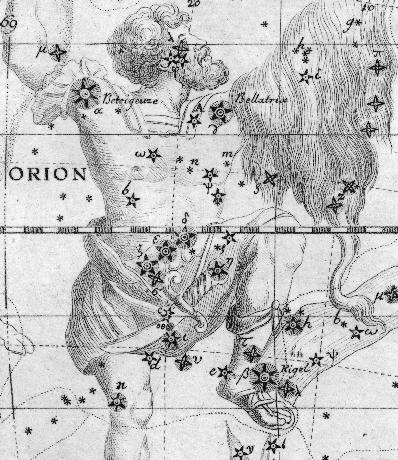

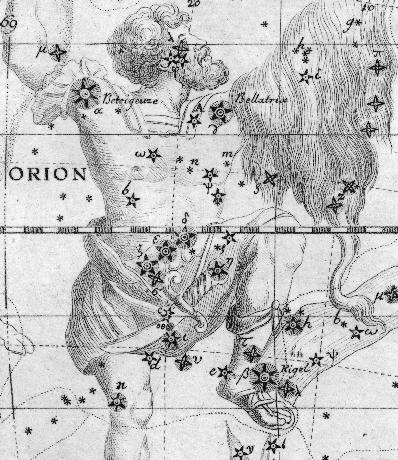

Das Sternbild Orion in Kulturvergleich

Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen

griechischen Jäger Orion,

der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger

der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.

Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So

schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich

zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das

Sternbild Skorpion

im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen

verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!

Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen

griechischen Jäger Orion,

der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger

der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.

Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So

schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich

zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das

Sternbild Skorpion

im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen

verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!

Wir wissen mit Sicherheit, dass der Name des Sternbilds älter als

die griechische Mythologie ist. So zeigen jüngste

Untersuchungen, dass der Name sich vom Akkadischen

Uru-anna,"Licht des Himmels" leitet, der die

Griechen später übernommen haben. Die Sumerer

sahen darin ein Schaf.

Und so war sein hellster Stern Beteigeuze, der aus dem

Arabischen

mit »Achsel« übersetzt wird, die »Achsel

des Schafs«.Beteigeuze

ist einer der 20 hellsten Sterne am Himmel. Sie ist ein rote

Variabelstern, deren Durchmesser während seiner Pulsationen

zwischen dem 300- und 400-fachen des Durchmessers unserer Sonne

schwankt. Im alten China

ist Orion eines der 28

chinesischen Tierzeichen .

Er wird als Shen bezeichnet,

was »drei« bedeutet und wahrscheinlich von den

drei Gürtelsternen herrührt. Die Ägyptern sahen in

Orion eine Widerspiegelung ihres GottesOsiris

und die Wikingern den Gott Thor, der durch einen Fluss watet und den

Gott Loki

an seinem Gürtel hängend hinüber zieht. Aufgrund

seiner Auffälligkeit es ist nicht erstaunlich, dass viele Völker

dem Sternbild verschiedenste Bedeutungen zugeschrieben haben.

Sonne, Mond und Planeten

Da die Sonne am 21. Dezember den südlichsten Punkt ihrer

scheinbaren Jahresbahn durchläuft (Wintersonnenwende,

astronomischer Winteranfang), steigt die tägliche

Sonnenscheindauer auf der Nordhalbkugel ab dem 22. wieder an, die

"Tage werden länger".

Die Neumondphase wird am Monatsersten erreicht, Vollmond entsprechend am

15. Dezember.

Merkur erreicht am 12. seine größte (westliche) Winkeldistanz zur

Sonne und ist demnach kurz vor Sonnenaufgang im Südosten zu

sehen. Beste Gelegenheit den flinken Götterboten zu erspähen

bieten sich zwischen dem 7. und 17., jeweils um 7 Uhr. Venus

ist weiterhin Abend-„Stern“. Am Monatsanfang ist sie bis etwa 19

Uhr im Südwesten zu sehen, am Monatsende bestenfalls bis 18 Uhr.

Mars ist weiterhin ein

auffälliges Objekt am Abendhimmel, vom Morgenhimmel zieht er

sich zunehmend zurück. Zu Silvester verschwindet er bereit um 3

Uhr früh in den horizontnahen Dunstschichten. Jupiter

übernimmt die morgendliche Himmelsbühne vom Mars. Ab 5 Uhr

kann man ihn im Osten sehen. Saturn

nähert sich der Gegenscheinphase (Opposition zur Sonne) und ist

somit fast die ganze Nacht sichtbar. Er steht zwischen Regulus im

Löwen und den Zwillingssternen Castor und Pollux. Uranus

kann noch in den Abendstunden aufgefunden werden, Neptun

und Pluto sind derzeit nicht sichtbar.

Der Stern von Bethlehem als Konjunktion zweier Planeten

Was war der Stern von Bethlehem? Gab es er wirklich? Jahrhunderte haben

Astronomen und Astrologen nach der Antwort dieser Frage gesucht. Noch

heute gibt es den Versuch, biblische Beschreibungen mit dem von alten

Völkern registrierte Himmelsereignisse zusammenzubringen um die

Lösung zu finden. Der Stern als Kometen zu deuten war eine erste

Idee, die keine astronomische Unterstützung fand: es wurde kein

Komet in der römische Zeit besichtigt. Darüber galten

Kometen eher als Unheilboten als Ankündiger von Königen.

Auch wurde in der Zeit keine Supernova Explosion beobachtet. Die

jüngste Theorie hat der Astronom Michael R. Molnar in das Buch

"The Star of Bethlehem: The Legacy of the Magi" zusammengefasst.

Nach einer ausführlichen Untersuchung von Münzenmotiven der

Herodeszeit, Schriftquellen und astronomische Ereignisse (die sich

Anhang von Computer reproduzieren lassen), kommt er zu den

Entschluss, dass Jesus am 17 April, 6 v. Chr., zwei Jahre vor dem Tod

Herodes, geboren wurde. Am den Tag erschien Jupiter im Osten als

Morgenstern in Konjunktion mit Saturn (von der Erde aus gesehen,

hinter einander) und der Mond im Zeichen Widder. Sehr wahrscheinlich

konnte man beide Planeten mit bloßem Auge nicht trennen.

Jupiter und Saturn sind schon alleine sehr helle Objekte; wenn sie

zusammen an der gleichen Stelle stehen, ergibt sich ein sehr heller

neuer "Stern". Der österreichische

Astronom d´Occhieppo entdeckte im British Museum Keilschriften

von babylonischen Priestern, die das astronomische Ereignis 6 v. Chr.

beschreiben.

Nun, das Tier Widder ist ein Symbol des judischen Volkes, das immer wieder

im Alttestament erwähnt wird. Deswegen zogen die drei weisen

Priester (Könige) nach Israel. Das die Geburt Christi "6

v.Chr" geschah kann man wie folgt erklären: Unsere

Jahreszählung geht auf den römischen Mönch Dionysus

Exiguus zurück, der sich bei seinen Rückrechnungen 6 Jahren

geirrt hat. Somit passen nach Molnar die historischen Eckdaten und

das Treffen der Planeten Jupiter und Saturn im Widder überrein.

Warum wir Christisgeburt am 24. Dezember feiern liegt daran, dass die

frühen Christen den genauen Geburtstag nicht kannten und einen

heidnischen Feiertag "der Geburt des Sol Invictus", der

unbesiegbaren Sonne, adoptiert haben.

SAP Unterstützung für die Astronomieschule e.V.: Dank der

Unterstützung von SAP im Rahmen des Regionalen Engagement

Projekts, werden wir ab Dezember 2005 in der Lage sein, eine

große Anzahl unserer Workshops und Lehrerberatungen an Schulen

und Lehrer kostenlos anzubieten. Weitere Information unter HD 21681

(nur abends) oder cecilia.appl@abenteuer-astronomie.de.

Eine Einführung in die Himmelsorientierung für Familien bietet

Frau Scorza de Appl am Sonntag, den 11.12.05 um 15:30 Uhr im EXPLO

Heidelberg an (Technologiepark, im Neuenheimer Feld, Gebäude

582). Die Veranstaltung wird durch didaktische Spiele, eine

Jahreszeitenstation und das Basteln einer drehbaren Sternkarte für

die Himmelsorientierung begleitet.

Führungen: Die Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl bietet

regelmäßige Führungen an, bei denen, gutes Wetter

vorausgesetzt, Beobachtungen am Fernrohr durchgeführt werden.

Näheres unter 06221-541706 (zwischen 12:00 und 16:00 Uhr) oder

unter http://www.lsw.uni-heidelberg.de

Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen

griechischen Jäger Orion,

der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger

der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.

Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So

schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich

zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das

Sternbild Skorpion

im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen

verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!

Der Name dieses Sternbildes bezieht sich auf den großen

griechischen Jäger Orion,

der einmal sich damit gebrüstet haben soll, der beste Jäger

der Welt zu sein und alle wilde Tiere der Erde töten zu können.

Dies wurde ihm von Gaia, die Erdgöttin, verübelt. So

schickte sie einen Skorpion aus, der Orion einen tödlichen Stich

zufügt. Zeus versetzt daraufhin beide an den Himmel. Wenn das

Sternbild Skorpion

im Osten in Sommer aufgeht, muss Orion den Himmel im Westen

verlassen. Dadurch stehen die beiden Rivalen niemals zusammen am Himmel!